研究者紹介

マテリアルサイエンス/計測・解析グループ

[教授] 陣内浩司 [教授] 寺内正己 [教授] 百生敦 [教授] 津田健治 [教授] 蟹江澄志 [教授]髙橋幸生 [教授]西堀麻衣子 [准教授] 佐藤庸平 [准教授] 白須圭一 [准教授] 宮田智衆

ソフトマテリアル研究センター センター長

東北大学 多元物質科学研究所

教授

陣内 浩司

先端電子顕微鏡によるソフトマテリアルの精密構造解析と物性研究

高分子は軽量性・柔軟性・加工性などに優れた物質であり、化学構造や分子配列の制御に加え、異種高分子や無機物質の混合などにより物性を制御することができます。私たちは最新の透過型電子顕微鏡技術を駆使することで、高分子の(自己組織化)構造、高分子結晶、ナノ粒子複合材料などの微細構造やダイナミクスを解明し、物性・機能との関係を明らかにすることを目指しています。

代表的な論文

Direct visualization of interfacial regions between fillers and matrix in rubber composites observed by atomic force microscopy-based nanomechanics assisted by electron tomography

M. Ito, H. Liu, A. Kumagai, X. Liang, K. Nakajima*, H. Jinnai*, Langmuir, 38, 777-785 (2022).

カーボンブラック(CB)で強化されたイソプレンゴム(IR)に対して、AFMナノメカニクスと電子線トモグラフィーという2つの最先端イメージング技術を「同じ視野に」適用することで、CBと界面ポリマー領域(IPR)の比率の定量的評価に初めて成功した。IPRはコンポジット系の巨視的な機械的特性を左右する重要なパラメーターであり、その定量化は高強度コンポジット材料設計に新しい指針を与えることになる。

もっと見る

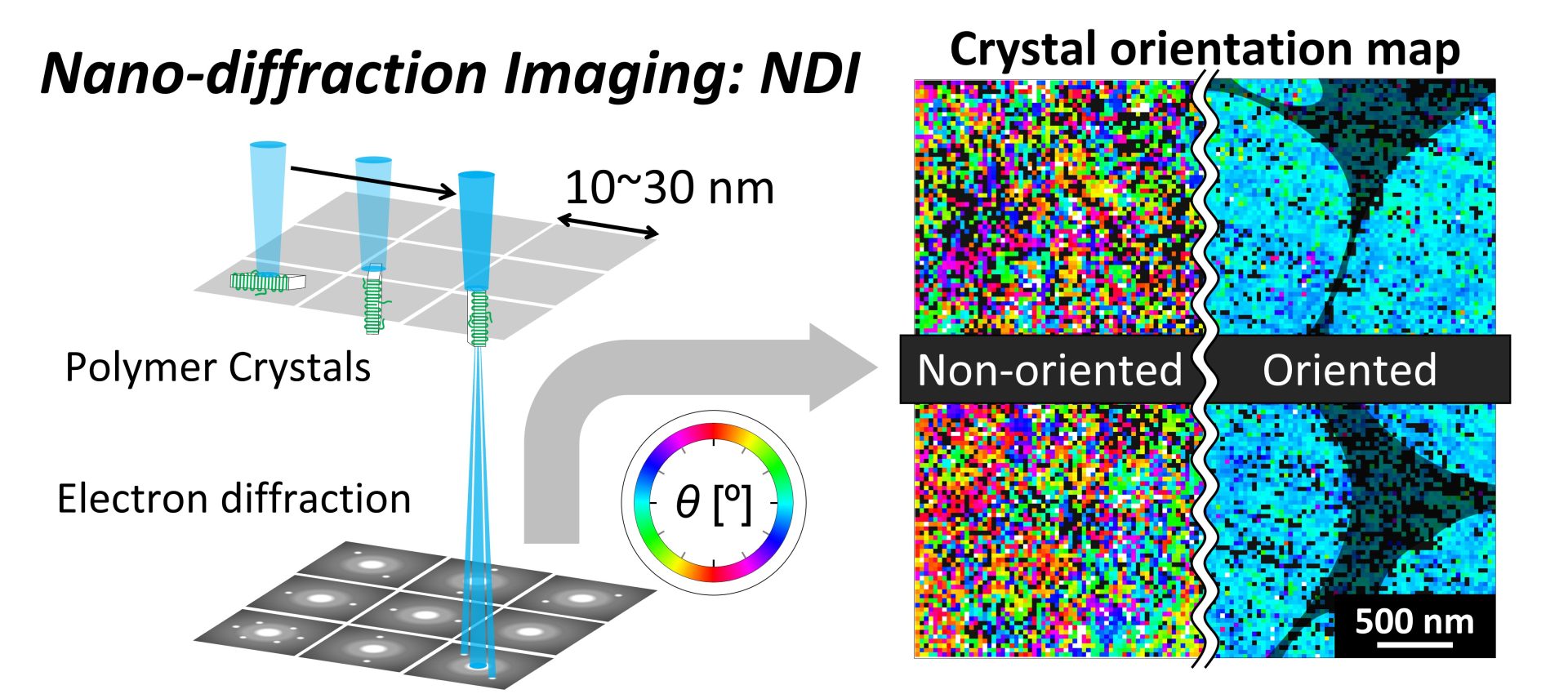

Nano-diffraction Imaging of Polymer Crystals

S. Kanomi, H. Marubayashi, T. Miyata, K. Tsuda, H. Jinnai*, Macromolecules, 54, 6028-6037 (2021).

ナノメートルサイズの電子ビームを試料上で走査し各位置の電子回折(ED)パターンを2次元(2D)ピクセル化検出器に記録する「ナノ回折イメージング(NDI)」を半結晶性ポリマーの1つであるポリエチレン(PE)に応用し、そのラメラ結晶のナノスケールの空間分布と配向を初めて明らかにした。本研究の結果は、RuO4染色などの結晶構造を変化させる可能性のある前処理を行うこと無く、ラメラ結晶の真の姿を明らかにした点で大きな意義がある。

Degradation of a metal-polymer interface observed by element-specific focused ion beam-scanning electron microscopy

T. Kakubo, K. Shimizu, A. Kumagai, H. Matsumoto, M. Tsuchiya, N. Amino, H. Jinnai*, Langmuir, 36, 2816-2822 (2020).

真ちゅうとゴムの界面について、その劣化の要因をエネルギー分散型X線分光法を備えた集束イオンビーム走査型電子顕微鏡(FIB-SEM)により検討した。FIB-SEMにより、真ちゅう(CuZn)、CuxS、およびスチールコードとゴムの間のZnO/ZnSで構成される接着層の鮮明な3次元画像が得られ、劣化過程において、界面のCuxSがゴムに拡散し、ゴムが裸の鋼と直接接触する様子が観察された。本研究により、このような接着層の欠如が金属とポリマーの界面の劣化の原因であることが明らかとなった。

東北大学 多元物質科学研究所

教授

寺内 正己

電子顕微鏡を用いた物性解析手法の開発と応用

電子顕微鏡を用いた物性解析手法の開発と応用。現在は、SEM、TEMを用いた電子顕微鏡観察、電子回折と軟X線発光分光分析が中心。近年の取扱材料は、ホウ素化合物、炭素系材料、金属、Li2次電池材料、など。

代表的な論文

Recent Developments in Soft X-ray Emission Spectroscopy Microscopy

M.Terauchi, T.Hatano, M.Koike, A.S.Pirozhkov, H.Sasai, T.Nagano, M.Takakura and T.Murano; IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 891, 012022-1-11 (2020).

電子顕微鏡用軟X線発光分光装置の開発により、電子顕微鏡で観察た特定の領域から軟X線発光分光スペクトルを測定し、化学結合状態分析が可能とする技術の最新状況の報告。AlのL端で0.08eVの分解能、ボロン化合部での価数変化と結合状態変化の観測、微量ボロン測定用に開発した高効率回折効率の実証データを報告

もっと見る

Chemical state mapping of p/n-controlled SrB6 bulk specimens by soft X-ray emission electron microscope

M.Terauchi, Y.K.Sato, and M.Takeda; Applied Science 11, 9588-1-9 (2021).

EPMA+軟X線発光分光により、p/n制御したSrB6バルク材料の均一性とバルク物性の相関の研究。n型は、組成・化学結合状態共に比較的均一である。一方、p型は組成に不均一があり、ミクロン程度のp型領域だけでなくn型領域(Sr量が少ない)も混在している

in situ observation of the chemical bonding state of Si in the molten state of eutectic Au-Si alloy of Au81Si19 by using a soft X-ray emission spectroscopy electron microscope

M.Terauchi, N.Umemoto, Y.K.Sato, M.Ageishi, and A.P.Tsai; Microscopy 71, 34-40 (2022).

融点が約1000度下がる組成Au81Si19において、何が起きているかをSEM内でのその場溶融観察とSXESによる化学結合状態の変化の研究。Siの化学結合に注目すると、溶融によりsp3が消失するものの液体とは異なる化学結合状態の存在を確認。理論計算のとの対応から、Si原子がAuに8配位されている局所構造の存在が示唆された

東北大学 多元物質科学研究所

教授

百生 敦

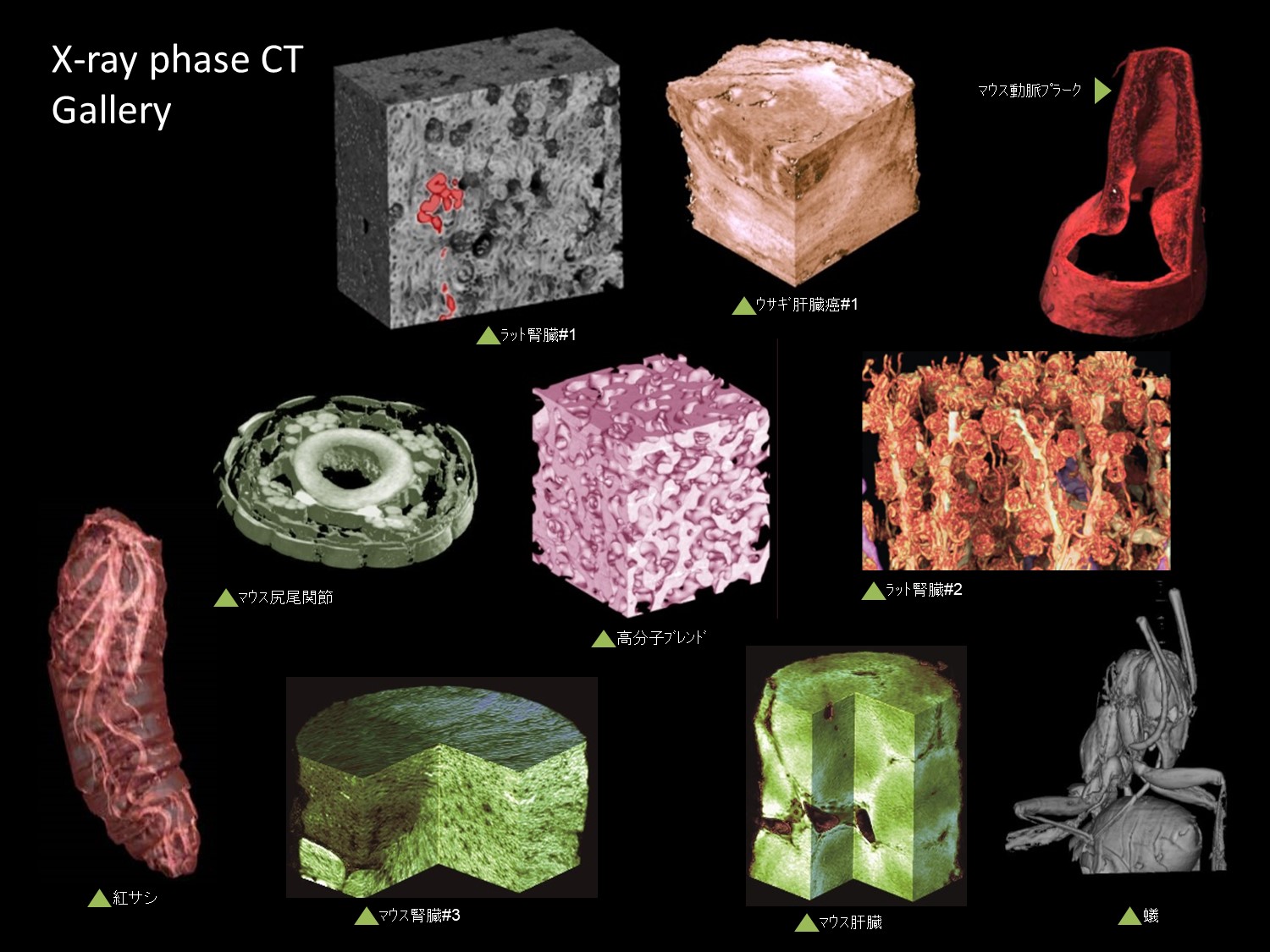

X線位相イメージング

通常のX線透視画像はX線吸収の大小でコントラストを付けるため、 生体軟組織や高分子材料など、軽元素から成る弱吸収物体に対して感度が不十分であるという原理的欠点があります。この問題を克服するため、X線位相計測に基づく新規画像計測手法(X線位相イメージング法)の研究を行っています。原理的に約千倍の感度が実現し、極めて高い撮影感度が実現できることにあります。これを克服することができます。我々はそのフロンティアを牽引しています。 X線CTやX線顕微鏡などとも融合し、幅広い応用研究も視野に入れています。

代表的な論文

Improvement in quantitative phase mapping by a hard x-ray microscope equipped with a Lau interferometer

H. Takano, K. Hashimoto, Y. Nagatani, J. Irwin, L. Omlor, A. Kumar, A. Tkachuk, Y. Wu, A. Momose; Optica 6 (2019) 1012-1015M. Ito, H. Liu, A. Kumagai, X. Liang, K. Nakajima*, H. Jinnai*, Langmuir, 38, 777-785 (2022).

フレネルゾーンプレートとX線管球を備えた結像型X線顕微鏡・CT装置に、X線透過格子を用いた位相イメージング技術を融合させた世界で唯一の実験室設置型のX線顕微位相CT装置の報告

もっと見る

Demonstration of X-ray Talbot interferometry

A. Momose, S. Kawamoto, I. Koyama, Y. Hamaishi, K. Takai, Y. Suzuki; Jpn. J. Appl. Phys. 42 (2003) L866-L868.

X線透過格子を用いたTalbot干渉計によるX線位相イメージングを世界で初めて提案・実証した論文であり、これ以降、X線位相イメージング実用化研究が活性化した。被引用回数:803、トップ1%論文

Phase-contrast X-ray computed tomography for observing biological soft tissues

A. Momose, T. Takeda, Y. Itai. K. Hirano, Nature Medicine 2 (1996) 473-475.

結晶干渉計を利用し、世界初のX線位相CTによりガン組織の無造影撮影を実証した論文であり、1990年台から現在に至るX線位相イメージング・CT開発の潮流を形成した業績である。被引用回数:727、トップ1%論文

東北大学 多元物質科学研究所

教授

津田 健治

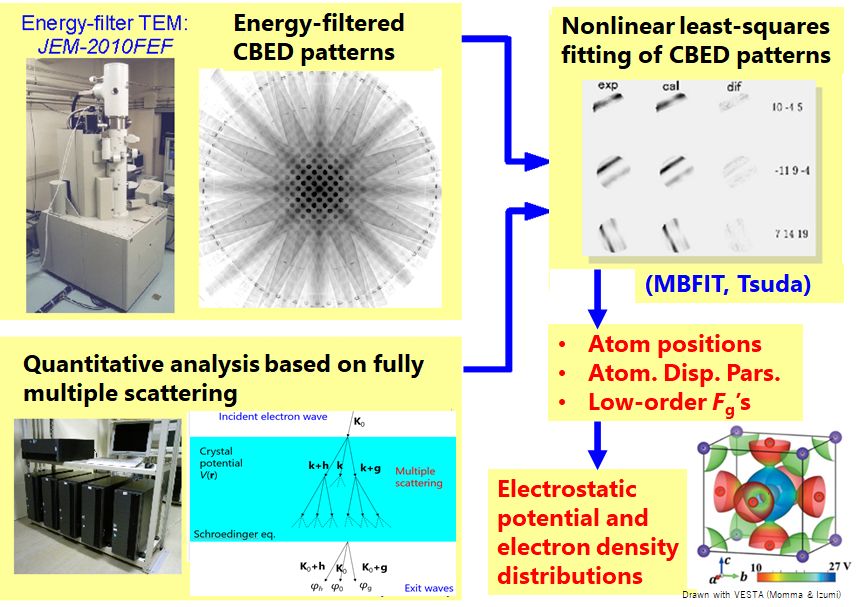

ナノ電子プローブによる局所結晶構造解析

近年、ナノスケールの局所構造に起因する新奇材料物性が数多く報告されています。このような局所構造を直接調べることができる手法として、収束電子回折(CBED)法による局所結晶構造法の開発とその応用に取り組んでいます。収束電子回折法は、透過型電子顕微鏡でナノ電子プローブを用いて材料の局所領域から精密な回折強度データを得る手法であり、多重散乱計算に基づいて定量解析を行うことで、ナノ局所領域の結晶構造、局所対称性、静電ポテンシャル分布および電子密度分布を得ることができます。

代表的な論文

Refinement of Crystal Structural Parameters Using Two-Dimensional Energy-Filtered CBED Patterns

K. Tsuda and M. Tanaka, Acta Crystallographica Section A: Foundations of Crystallography 55, 939 (1999).

電子顕微鏡で百万分の1ミリ(ナノメーター)まで絞った電子ビーム(ナノ電子ビーム)を結晶に当てて、結晶の原子の位置を精密に決める方法を世界で初めて開発した。微小な結晶などの構造をが精密に決められるようになり、微小な材料・部品開発で利用できる

もっと見る

Determination of the Electrostatic Potential and Electron Density of Silicon Using Convergent-Beam Electron Diffraction

Y. Ogata, K. Tsuda, and M. Tanaka; Acta Crystallographica Section A: Foundations of Crystallography 64, 587 (2008).

上の方法をさらに改良して、結晶の原子同士をつなぐ電子(結合電子)までナノ電子ビームで直接視ることに成功した。材料の性質を決める結合電子の振る舞いを調べることで、新しい材料の開発のため役に立つ

Electric-Field Response of Polar Nanodomains in BaTiO3

D. Morikawa and K. Tsuda; Applied Physics Letters 119, 052904 (2021).

スマートフォンなどで不可欠な電子部品の材料(チタン酸バリウム)で、電圧をかけたときに原子が複雑に動く様子を直接視ることに成功した。電子部品材料の性能向上のため役立つ情報となる

東北大学 国際放射光イノベーション・スマート研究センター

東北大学 多元物質科学研究所(兼務)

教授

蟹江 澄志

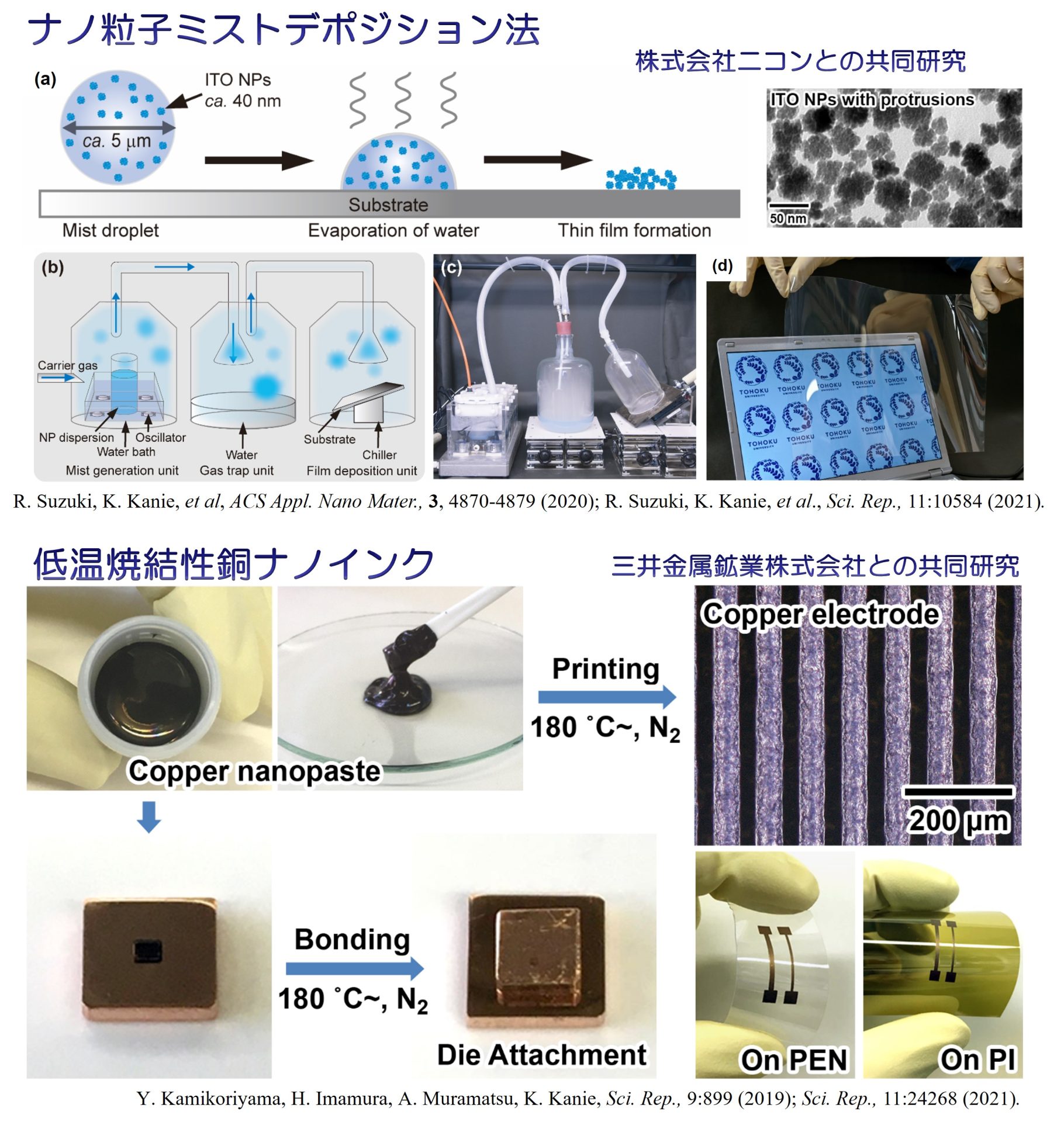

有機・無機・バイオにわたる多元精密合成に基づく機能性材料

機能性材料は、私たちの豊かな生活を支える縁の下の力持ちです。それ故、あらたな機能性材料の開発は、未来をより豊かなものとする上でとても大切です。私たちは、従来の有機・無機・バイオの枠組みにとらわれず、自由な発想であらたな機能性材料を設計・合成しています。なかでも複数の材料の長所を“ハイブリッド化”することは、長所の単なる重ね合わせに留まらず、予想を超えた相乗機能の発現、すなわち、あらたな機能性材料の発見に繋がります。

この思想の元、これまでに、i) 無機ナノ粒子への自己組織性の付与による量子効果の制御、ii) 霧化して塗布することで機能性薄膜となるナノインク、iii) 可逆的な刺激応答性を有する脂質二分子膜材料 など、“ハイブリッド化”に基づく機能性材料を世に送り出してきました。豊かな将来のため、これからもあらたな機能性材料の発見に取り組みます。

代表的な論文

Magnetorheological Fluids with Surface-Modified Iron Oxide Magnetic Particles with Controlled Size and Shape

C. Shen, Y. Oda, M. Matsubara, J. Yabuki, S. Yamanaka, H. Abe, M. Naito, A. Muramatsu, K. Kanie; ACS Appl. Mater. Interfaces, 13 (17), 20581-20588 (2021).

サイズ・形態制御したマグネタイト粒子の表面改質によりシリコンオイルへの分散性を付与することで、磁気粘性流体を調製した。その特性は粒子の形状に大きく依存することを明らかとした。

もっと見る

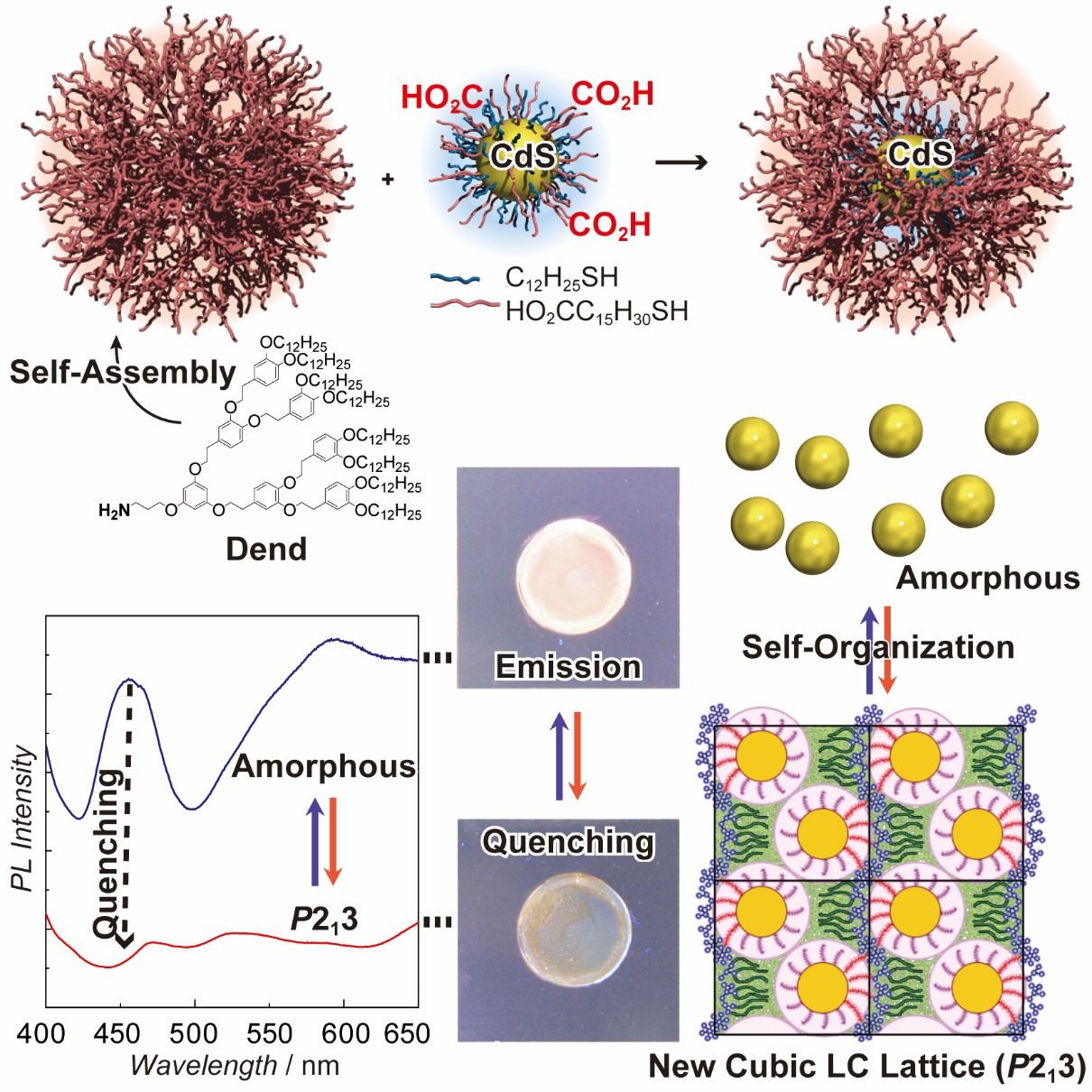

A Low-Symmetry Cubic Liquid Crystal of Dendronized CdS Nanoparticles and Their Structure-dependent Photoluminescence

M. Matsubara, W. Stevenson, J. Yabuki, X. Zeng, H. Dong, K. Kojima, S. F. Chichibu, K. Tamada, A. Muramatsu, G. Ungar, K. Kanie; Chem, 2 (6), 860 (2017).

蛍光特性を示すCdS量子ドットと液晶性を示すデンドロンとから得られる“有機無機ハイブリッドデンドリマー”の自己集積構造を精密制御することにより、CdS量子ドットの発光・消光を制御できることをはじめて見出した。

Hybridization of Calamitic Liquid-Crystalline Amines with Monodispersed Anisotropic TiO2 Nanoparticles

K. Kanie, T. Sugimoto; Organic-Inorganic Hybrid Liquid Crystals: J. Am. Chem. Soc., 125 (35), 10518-10519 (2003).

単分散性に優れたロッド状の酸化チタンナノ粒子に液晶性有機分子を表面修飾することで”有機無機ハイブリッド液晶”を創製した。ナノ粒子へサーモトロピック液晶性を付与した最初の例である

東北大学 国際放射光イノベーション・スマート研究センター

東北大学 多元物質科学研究所(兼務)

教授

髙橋幸生

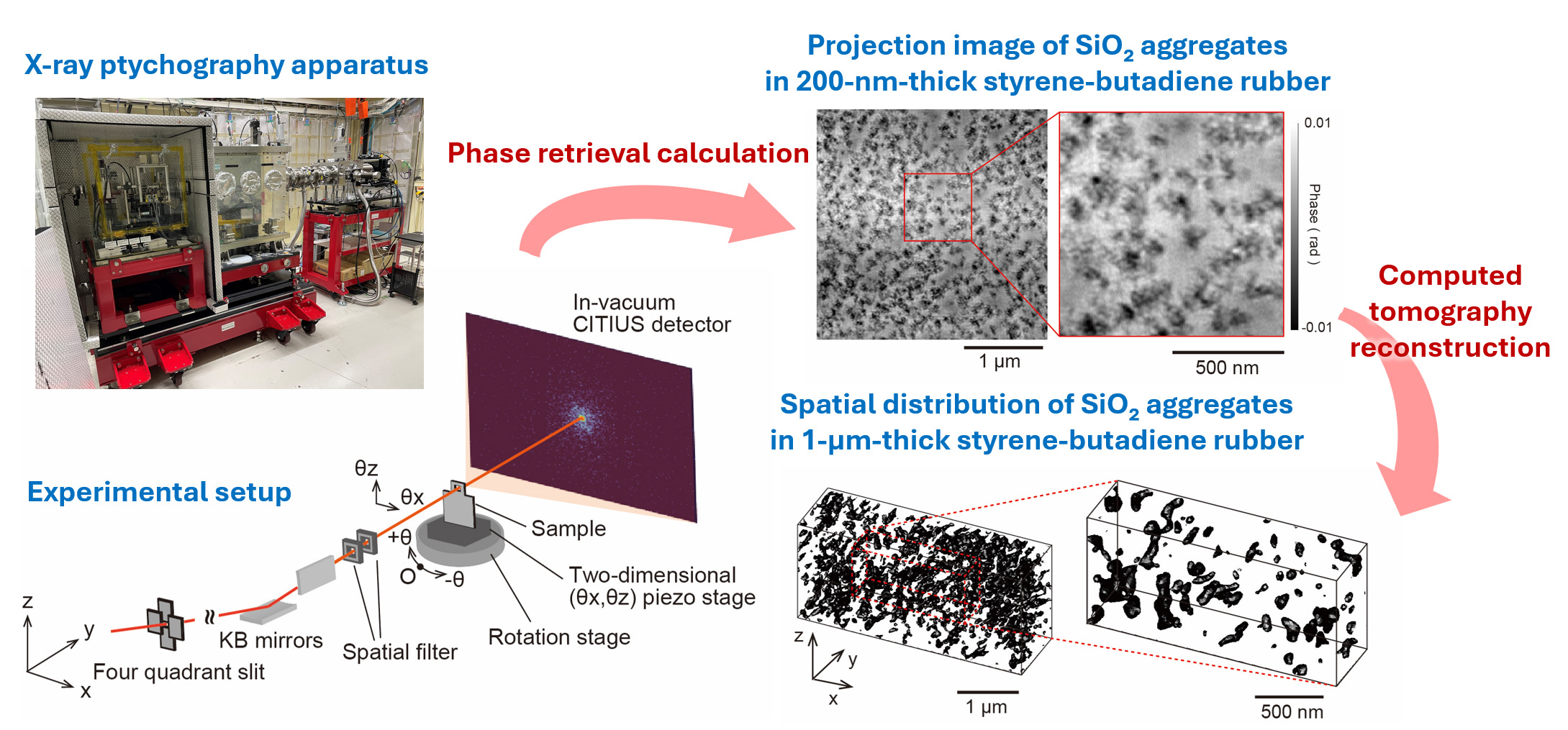

コヒーレントX線回折イメージングの開発と応用

コヒーレントX線回折イメージング(Coherent X-ray Diffraction Imaging, CXDI)は、試料にコヒーレントなX線を照射し、遠方で得られる回折パターンに対して位相回復計算を適用することで、試料像を再構成する顕微イメージング手法です。本手法は対物レンズを用いないため、レンズ性能に依存せず、高空間分解能を実現可能です。3 GeV高輝度放射光施設NanoTerasuでは、軟X線およびテンダーX線領域において高強度なコヒーレントX線が利用可能であり、軽元素を主成分とするソフトマテリアルの観察に特に適しています。新たな原理に基づくCXDI法を提案し、ソフトマテリアルを含む多様な材料への高分解能イメージングへの応用を目指します。

代表的な論文

Three-dimensional nanoscale imaging of SiO2 nanofiller in styrene-butadiene rubber with high-resolution and high-sensitivity ptychographic X-ray computed tomography

N. Okawa, N. Ishiguroa, S. Takazawa, H. Uematsu, Y. Sasaki, M. Abe, K. Ozaki, Y. Honjo, H.Nishino, Y. Joti, T. Hatsui, Y. Takahashi

Microscopy and Microanalysis 30, 836-843 (2024)

スチレン-ブタジエンゴム中のSiO₂凝集体を、X線タイコグラフィで観察した。X線は全反射集光ミラーで集光し、−75°〜+75°の角度でCITIUS検出器により回折パターンを取得した。投影像は76 nmの2次元分解能、3D画像は98nmの等方分解能で再構成された。位相シフトのヒストグラム解析によりSiO₂が分離され、ネットワーク状の凝集構造が確認された。

東北大学 多元物質科学研究所

准教授

佐藤 庸平

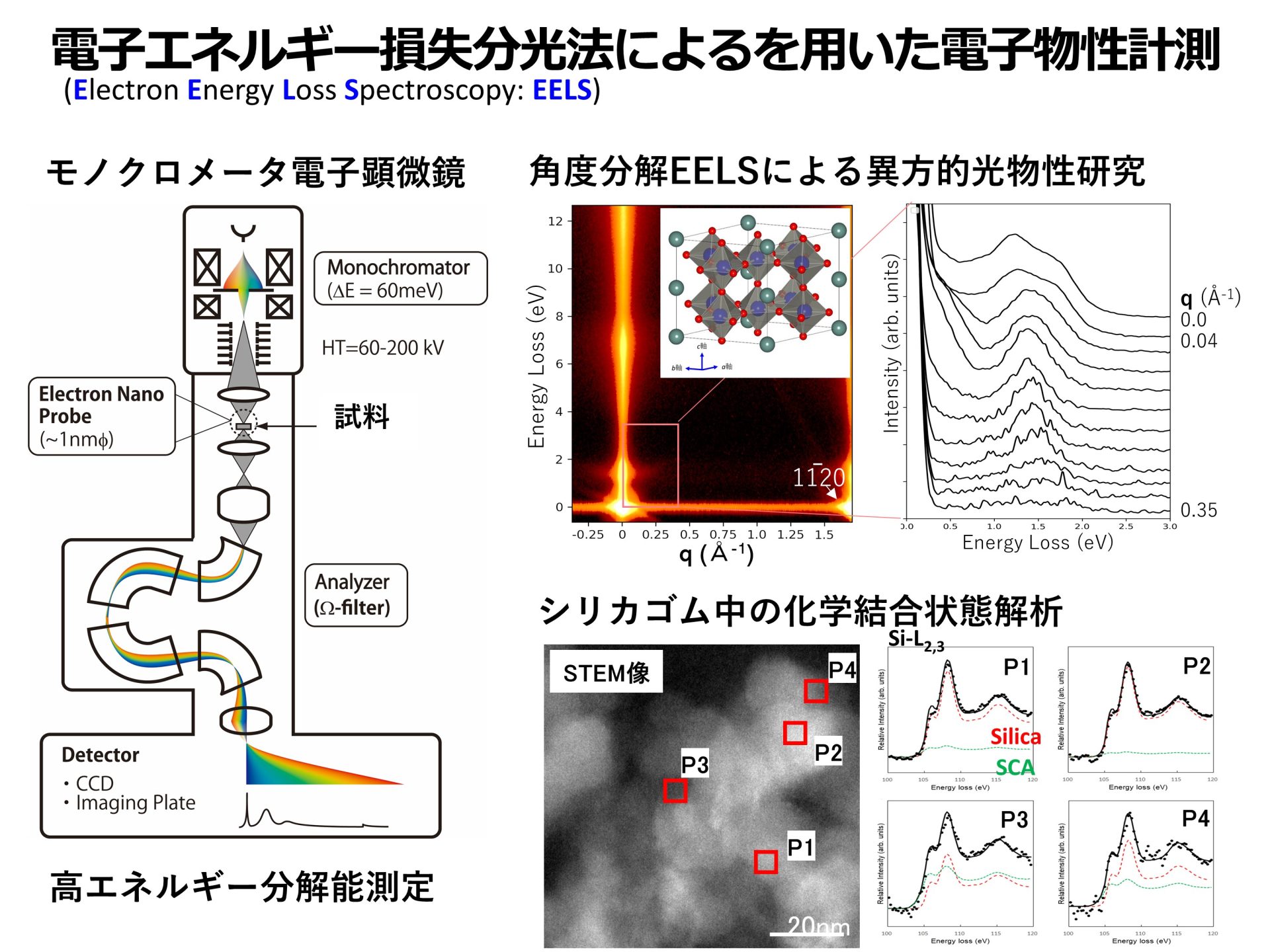

電子エネルギー損失分光法を用いた材料物性解析

実生活において、光、熱、電気などのさまざまなエネルギーを効率よく活用できる材料の開発が求められています。さらに高性能な新しい材料を創り出すためには、現在活用されている材料の物性の起源を理解することが重要です。我々は、電子顕微鏡を基盤とした分光法、特に電子エネルギー損失分光法を用いて、ナノメートル空間でのさまざまな材料の光学特性、誘電特性、化学結合状態の解析を行っています。この測定を用いた、実用材料の機能発現メカニズムの解明を行い、さらなる高機能化につなげるための指針を示すことを目指します。

代表的な論文

Anisotropic plasmons due to carrier electrons in Cs-doped hexagonal WO3 studied by momentum transfer resolved electron energy-loss spectroscopy

Yohei K. Sato, Masami Terauchi, and Kenji Adachi; Journal of Applied Physics, 126, 185107 (2019)

熱線遮蔽材料に用いられているCs0.33WO3の伝導電子によるプラズモン振動の異方性を角度分解電子エネルギー損失分光法により明らかにした。このプラズモン異方性の観測により、この材料が太陽光からの熱線のみ効率よく散乱するメカニズムを解明することに成功した。

もっと見る

Evaluation of exchange-correlation effects on the heat-shielding performance of carrier electrons in LaB6 using momentum-transfer resolved electron energy-loss spectroscopy

Yohei K. Sato and Masami Terauchi; Journal of Applied Physics, 131, 063104 (2022)

熱線遮蔽材料であるLaB6結晶中の伝導電子同士で働く相互作用(電子交換・相関効果)を角度分解EELS測定によって実験的に評価した。この電子交換・相関効果は、熱線の散乱性能に影響するため、実験的に評価可能になったことはより詳細な散乱メカニズムの解明に役立つ。

Visualization of chemical bonding in a silica-filled rubber nanocomposite using STEM-EELS

Yohei K. Sato, Yasufumi Kuwauchi, Wakana Miyoshi, and Hiroshi Jinnai; Scientific reports, 10, 21558 (2020)

走査透過型顕微鏡法と電子エネルギー損失分光法を組み合わせた計測手法を用いて、タイヤのトレッドに用いられているシリカゴム中での、シリカ粒子と高分子間のシランカップリング剤を介して化学結合状態の可視化に成功した。

東北大学 大学院工学研究科

准教授

白須 圭一

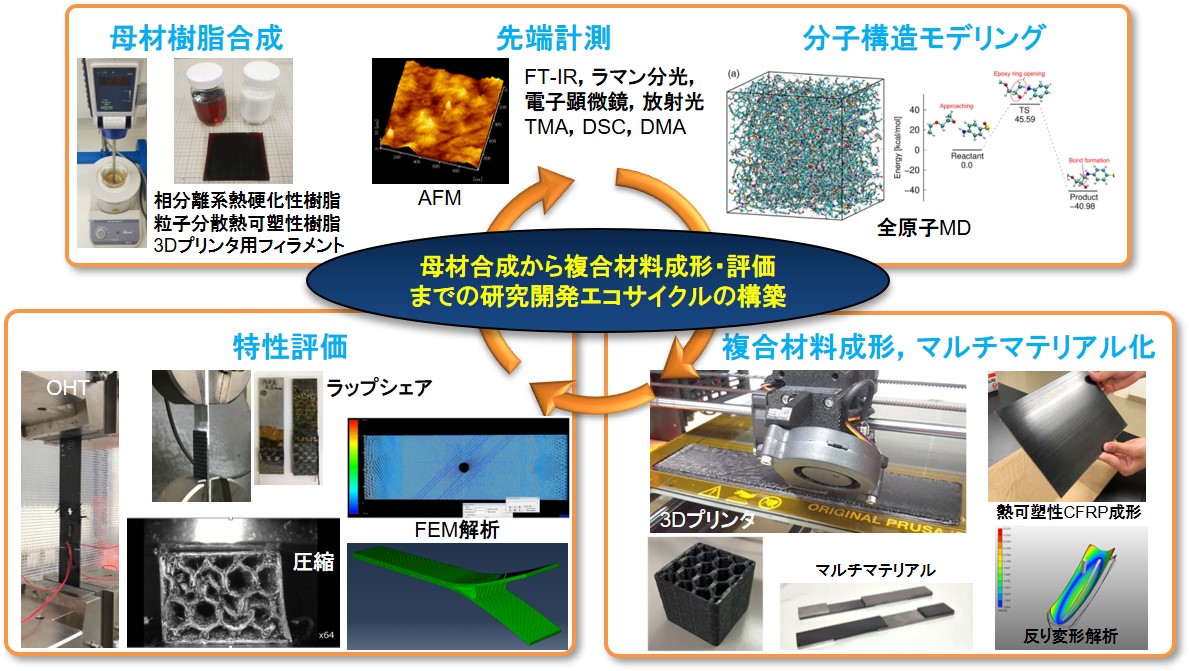

次世代複合材料・マルチマテリアル材料開発に向けた構造形成・特性発現メカニズムの解明

近年、熱可塑性CFRPが環境負荷低減、生産高レート化の観点で注目されており、さらには3Dプリンタを用いた複合材料の造形技術が開発されたことにより活発な研究開発が行われている。3D造形品を含む熱可塑性CFRPや熱可塑性樹脂を添加した相分離系熱硬化性CFRPを対象とした材料合成-成形・造形-構造・特性評価の研究開発エコサイクルを構築し、次世代複合材料およびマルチマテリアル材料の研究開発を行っている。また、分子動力学法や有限要素法を援用することで、構造形成や特性発現機構の解明を目指している。

代表的な論文

Experimental and Numerical Evaluation of Open Hole Tensile Properties of 3D Printed Continuous Carbon Fiber Reinforced Thermoplastics

Yamato Hoshikawa, Keiichi Shirasu*, Junpei Tsuyuki, Tomonaga Okabe, Ryo Higuchi, Kohei Yamamoto, Yasuhisa Hirata; Materials System, 38 (2021) 49-54.

連続炭素繊維を含有した複合材料を3D積層造形して円孔を有する平板試験片の引張強度の評価を行った。長い炭素繊維が多く含有していることに起因して、3D造形すると層間に空隙が残存しているものの、複合材料は高いヤング率を有孔引張強度を有することがわかった。また、有限要素解析においても応力ひずみ応答を予測することができた。

もっと見る

Lap-shear strength and fracture behavior of CFRP/3D-printed titanium alloy adhesive joint prepared by hot-press-aided co-bonding

Keiichi Shirasu, Masayoshi Mizutani, Naoki Takano, Hajime Yoshinaga, Tsuyoshi Oguri, Ken-ichi Ogawa, Tomonaga Okabe and Shigeru Obayashi; International Journal of Adhesion and Adhesives, 117 (2022) 103169.

チタン合金基板上に連続炭素繊維強化プラスチック(CFRP)を直接熱圧着したマルチマテリアル構造体を作製した。金属3Dプリンタを用いてチタン合金表面の構造を適切な形状に造形することにより、CFRPとチタン合金基板間の界面はく離を抑制し、接着剤フリーでCFRP/チタン合金の高強度接合を実現した。

Epoxy Stoichiometric Ratio Dependence of Crosslinked Structure and Ductility in Amine-Cured Epoxy Thermosetting Resins

Nobuyuki Odagiri, Keiichi Shirasu*, Yoshiaki Kawagoe, Gota Kikugawa, Yutaka Oya, Naoki Kishimoto, Fumio S. Ohuchi and Tomonaga Okabe, Amine; Journal of Applied Polymer Science, 138(23) (2021) 50542.

エポキシ樹脂合成に用いる主剤と硬化剤の配合量(当量比)を変えたときの硬化挙動、分子構造、力学的・熱的特性の変化を実験と分子動力学(MD)シミュレーションから評価し、硬化剤が少ないと分岐構造が支配的でヤング率が高く伸びにくい傾向、硬化剤が多くなると直鎖構造が増加してヤング率が低下し伸びやすくなることを明らかにした。

東北大学 多元物質科学研究所

准教授

宮田 智衆

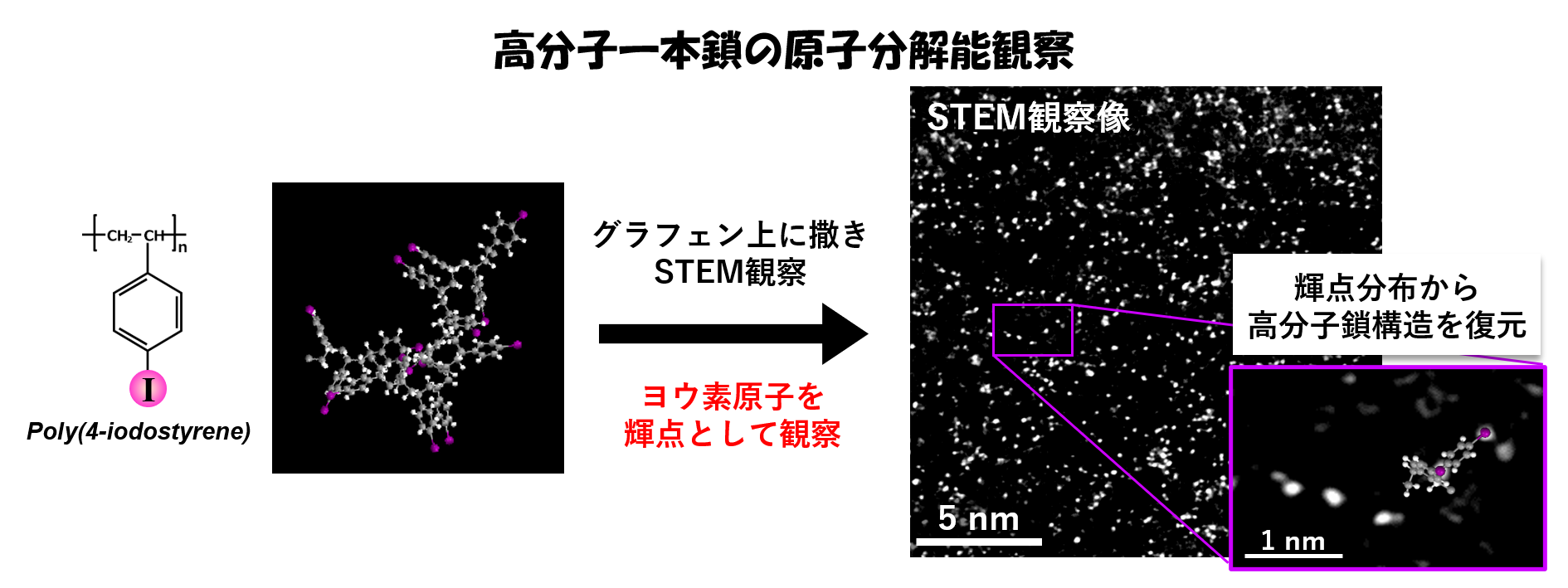

高分子材料の原子分解能計測

高分子は柔軟性や軽量性に優れていることから、衣類から飛行機に至るまで幅広く利用されています。高分子材料の諸物性の起源を理解し制御するためには、材料内部の構造を原子・分子レベルから詳細に把握する必要があります。私たちの研究では、原子分解能を有する走査透過型電子顕微鏡(STEM)を用いることで、従来困難であった高分子一本鎖の立体構造観察や、無機物質との接着界面における高分子の組成分布計測等に取り組み、高分子材料物性の微視的起源を解明することを目指しています。

代表的な論文

Real-space analysis of diffusion behavior and activation energy of individual monatomic ions in a liquid

Miyata T., Uesugi F. & Mizoguchi T.; Sci. Adv. 3, e1701546 (2017)

液体中でのイオン(原子)の運動を世界で初めて観察した。液体中での原子やイオンの移動経路や化学反応過程の直接的な理解につながる。

もっと見る

Nanoscale Stress Distribution in Silica-Nanoparticle-Filled Rubber as Observed by Transmission Electron Microscopy: Implications for Tire Application

Miyata T., Nagao T., Watanabe D., Kumagai A., Akutagawa K., Morita H. & Jinnai H.; ACS Appl. Nano Mater. 4, 4452–4461 (2021)

タイヤ等に使用されているナノ粒子を含有したゴムのナノスケール変形挙動を直接観察により初めて明らかにした。ナノ粒子を添加することでゴムが強靭になるメカニズムのナノレベルからの理解につながる。

Crack propagation behaviors in a nanoparticle‐filled rubber studied by in situ tensile electron microscopy

Watanabe D., Miyata T., Nagao T., Kumagai A. & Jinnai H.; J. Polym. Sci. 60, 1277–1284 (2021)

ゴム材料が破断する際にき裂が進んでいく様子をナノスケールで直接観察した。き裂の進展を助長する因子や阻害する因子をナノレベルから理解することで、破断しにくいゴムの設計につながる。