ニュース NEWS

(Press Release)薬剤を2,000倍濃縮して閉じ込める!~新しい薬剤キャリア(無機ナノ粒子カプセル化技術)を開発~ハイブリッドナノシステム研究分野

北海道大学

理化学研究所

東北大学

ポイント

- 無機ナノ粒子を用いた新しいナノカプセル作製方法を確立。

- 水溶性薬剤を高効率かつ高濃度で内包可能に。

- 光や磁場による放出制御が可能な薬物送達キャリアとして期待。

概要

北海道大学電子科学研究所の三友秀之准教授(研究当時:東北大学多元物質科学研究所兼務)、居城邦治教授、谷地赳拓博士研究員(現在:東北大学多元物質科学研究所 助教)、理化学研究所放射光科学研究センターの米倉功治グループディレクター(東北大学多元物質科学研究所 教授兼務)らの研究グループは、無機ナノ粒子を構成要素としたナノサイズの中空カプセル構造体を作製する新たな技術を開発しました。

本研究で開発された中空カプセル(直径100 nm)は、薬剤を内包し、標的とする疾患部位へ適切に薬剤を送達するドラッグデリバリーキャリアとしての応用が期待されます。これまで、リポソームや高分子材料を用いた有機系キャリアが広く研究されてきましたが、赤外光や磁場といった生体透過性の高い外部刺激への応答性が低く、薬剤の放出を制御する上で課題がありました。

本研究では、水と混和する有機溶媒とクエン酸水溶液から成る液-液相分離*1を活用し、その界面にナノ粒子を集積させることで、中空カプセル構造体を構築する新たな手法を確立しました。構成粒子には、光に応答する金ナノ粒子や、磁場に応答する酸化鉄ナノ粒子といった機能性ナノ粒子を使用しており、外部刺激による高精度な薬剤放出の制御が期待されます。さらに、形成過程において、クエン酸水溶液の微小液滴から水分が抽出されることで、薬剤送達に適した約100 nmのカプセルが形成されると同時に、内包物が2,000倍に濃縮されるという非常に高い内包効率を実現しました。本成果は、光や磁場といった外部刺激による薬剤放出制御が可能な新しい無機ナノカプセル型薬剤送達キャリアとして、副作用の少ない治療法の実現に貢献することが期待されます。

なお、本研究成果は、2025年5月7日(水)公開のSmall誌にオンライン掲載されました。また、掲載号のInside Coverにも選出されています。

クエン酸水溶液を用いた液-液相分離を利用した新手法により、無機ナノ粒子を用いた中空ナノカプセルを簡便に作製する新技術を開発した。水溶性物質(薬剤)を2,000倍に濃縮して内包でき、外部刺激に応じた薬剤放出が可能な副作用の少ない薬剤送達技術への応用が期待される。

研究の内容

背景

近年、薬剤を標的とする部位に選択的に送達し、副作用を抑えた治療を実現するドラッグデリバリーシステム(DDS)への期待が高まっています。中でも、ナノサイズの中空カプセルは薬剤の内包に適しており、次世代DDSの有力な運搬体(キャリア)とされています。従来はリポソームや高分子材料などの有機物を用いたキャリアが主流でしたが、生体透過性の高い赤外光や磁場といった外部刺激に対する応答性が乏しく、薬剤放出の空間的・時間的な制御に限界がありました。そのため、高い刺激応答性を有するナノ粒子を構成要素としたナノ粒子カプセルが期待されていました。しかしながら、薬剤送達キャリアに適した大きさ(100 nm程度)の安定なカプセルの構築や薬剤内包の高効率化に課題がありました。

研究手法

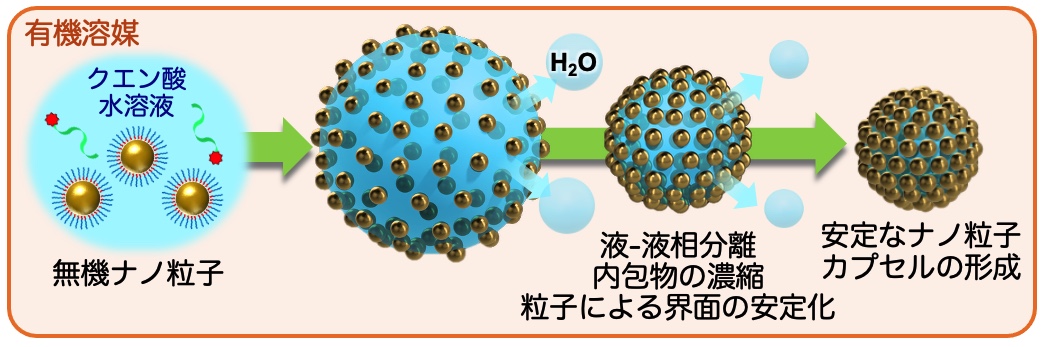

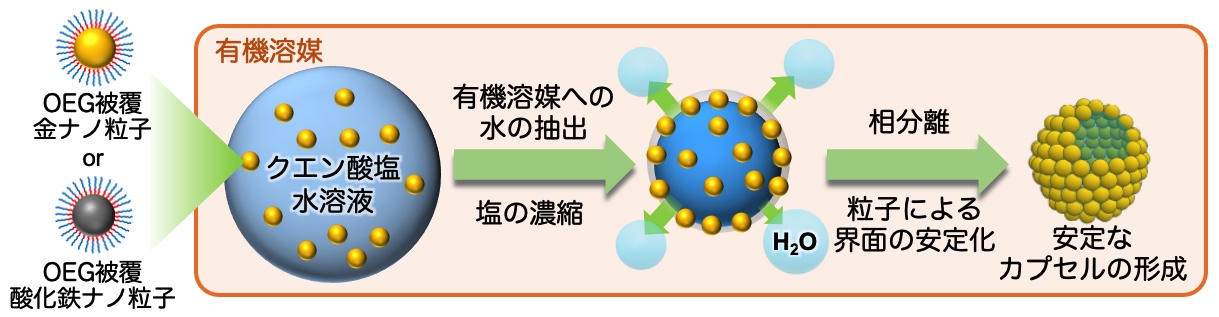

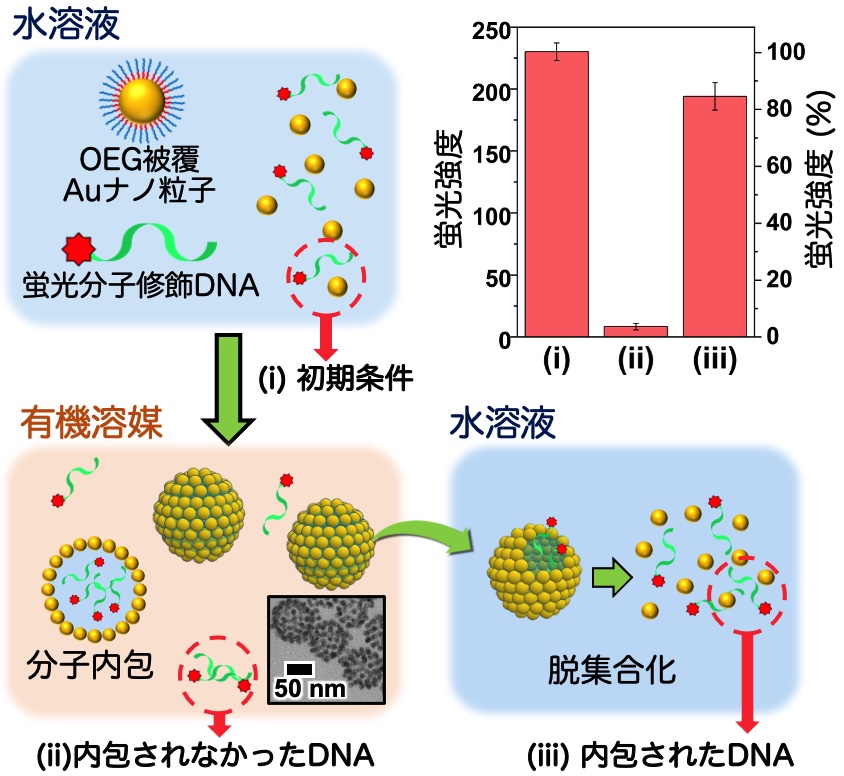

本研究では、水と混和する有機溶媒とクエン酸水溶液から成る液–液相分離系を利用し、その界面に無機ナノ粒子を集積させることで、中空カプセル構造体を形成する手法を確立しました(図1)。構成粒子には、光応答性を有する金ナノ粒子や、磁気応答性を持つ酸化鉄ナノ粒子などの機能性無機ナノ粒子を使用しました。いずれも生体適合性の高い材料であり、粒子表面は生体親和性の高いオリゴエチレングリコール(OEG)で被覆して用いました。カプセル構造体の形成については、分光学的手法、動的光散乱法、電子顕微鏡観察により確認しました。さらに、クライオ電子顕微鏡トモグラフィー法*2を用いて、溶液中のおける三次元構造の解析も行いました。

図1 OEG被覆ナノ粒子による液-液相分離界面の安定化を利用したナノ粒子カプセル構造形成機構

研究成果

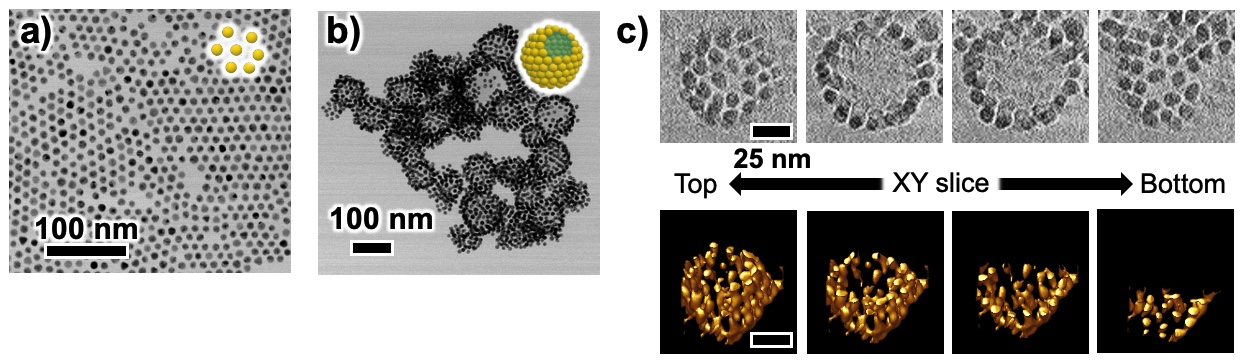

クエン酸水溶液の微小液滴から水分子が外部溶媒へと抽出される現象を利用することで、ただ混ぜるだけで薬剤送達に適した直径100 nmの中空カプセルが、機能性ナノ粒子から簡便に形成できることを確認しました(図2)。

図2.a)OEG被覆金ナノ粒子、b)金ナノ粒子カプセルの透過型電子顕微鏡像、c)クライオ電子トモグラフィーによって再構築された金ナノ粒子カプセルのXY平面のスライス像と3Dモデル

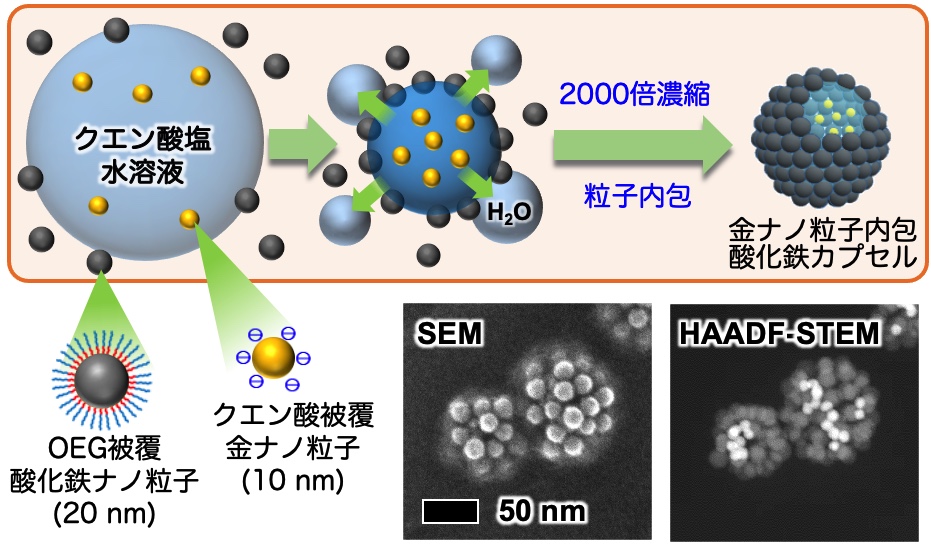

またこの手法により、水分散性ナノ粒子や水溶性分子(例:DNA)を2,000倍以上に濃縮して内包することに成功しました(図3、4)。これは、極めて高効率な薬剤の内包が可能であることを意味し、ナノキャリアとしての性能向上に大きく貢献する成果です。さらに、カプセル形成過程はシンプルかつ再現性が高く、今後の量産化や応用展開に向けた有望な基盤となります。

図3.カプセル形成時の塩の濃縮を利用した粒子内包の概略図と実際に形成された金ナノ粒子内包酸化鉄カプセルの走査型電子顕微鏡像と高角度環状暗視野像

図4.金ナノ粒子カプセルへの蛍光分子修飾DNAの内包と各段階での蛍光強度の比較による分子内包評価

加えて、有機溶媒中におけるクライオ電子顕微鏡観察はこれまでほとんど前例はなく、多様な材料系への応用可能性を含めた、新たな観察技術としても重要な知見といえます。

今後への期待

本研究成果は、光や磁気といった外部刺激によって薬剤の放出を自在に制御可能な、新しい無機ナノ粒子カプセル型DDSの開発に貢献するものです。今後、がん治療や感染症対策など、精密かつ低侵襲な治療法への応用が期待され、医療現場での新たな選択肢となる可能性を秘めています。

謝辞

本研究は、⽂部科学省科学研究費助成事業(JP23KJ0010、JP22K19929、JP24K01275、JP24K03258)、公益財団法人 泉化学技術振興財団 研究助成(2019-J-023)、⽂部科学省「人と知と物質で未来を創るクロスオーバーアライアンス」、文部科学省助成金「マテリアル先端リサーチインフラ」事業(JPMXP1223HK0051、JPMXP1224HK0048)、「創薬等先端技術支援基盤プラットフォーム」事業(JP24ama121006)、東北大学ソフトマテリアル研究センターの⽀援を受けて実施されました。

用語解説

*1 液-液相分離: 2種類の液体が分かれて層を作る現象のこと。

*2 クライオ電子顕微鏡トモグラフィー法: ナノ構造体を極低温下で凍結固定し、そのままの状態で電子顕微鏡によって観察する手法のこと。

論文情報

“Versatile Nanoparticle Capsule Formation with Enhanced Encapsulation Efficiency via Solute-Induced Liquid-Liquid Phase Separation”(溶質誘起液-液相分離を利用した高効率な物質内包能を有するナノ粒子カプセルの形成)

谷地赳拓1、渡邊ほのか2、丹羽瑠美3、海原大輔4、濱口 祐4、与那嶺雄介1、米倉功治3,4,5、居城邦治1、三友秀之1,4(研究当時)

(1北海道大学電子科学研究所、2北海道大学大学院生命科学院、3東北大学大学院生命科学研究科、4東北大学多元物質科学研究所、5理化学研究所放射光科学研究センター)

Small(ナノ化学の専門誌)

DOI:10.1002/smll.202502573

公表日:2025年5月7日(水)(オンライン公開)

問い合わせ先

北海道大学電子科学研究所

准教授 三友秀之(みともひでゆき)

TEL:011-706-9370、TAX:011-706-9361

Email:mitomo*es.hokudai.ac.jp(*を@に置き換えてください)

URL:https://chem.es.hokudai.ac.jp

東北大学 多元物質科学研究所

助教 谷地 赳拓(やち たけひろ)

TEL:022-217-5165

Email:takehiro.yachi.b4*tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)

(報道に関すること)

北海道大学社会共創部広報課

TEL:011-706-2610、TAX:011-706-2092

Email:jp-press*general.hokudai.ac.jp(*を@に置き換えてください)

東北大学多元物質科学研究所広報情報室

TEL:022-217-5198

Email:press.tagen*grp.tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)

理化学研究所広報部報道担当

TEL:050-3495-0247

Email:ex-press*ml.riken.jp(*を@に置き換えてください)