ニュース NEWS

(Press Release)広帯域X線対応タイコグラフィ装置を開発 ―ナノテラス活用で高精度な元素・構造分析を実現―

国立大学法人東北大学

発表のポイント

- テンダーX線(注1)から硬X線(注1)までの広いエネルギー範囲に対応する高分解能X線タイコグラフィ(注2)計測システムを開発しました。

- NanoTerasu(ナノテラス)(注3)を活用し、試料の化学状態の可視化に成功しました。

概要

X線タイコグラフィは、非破壊かつ高解像度の観察が可能な手法として注目されていますが、同一の装置でテンダーX線から硬X線領域まで測定できるシステムはこれまで存在していませんでした。

東北大学 大学院工学研究科の佐々木雄平大学院生、東北大学 国際放射光イノベーション・スマート研究センターの石黒志准教授、高橋幸生教授らの研究チームは、3GeV高輝度放射光施設「NanoTerasu」のビームラインBL10Uを活用し、テンダーX線から硬X線領域にわたる広帯域での高分解能X線タイコグラフィ装置の開発に成功しました。

本システムでは、NanoTerasuの高輝度かつ高コヒーレンスなX線に加え、色収差・コマ収差(注4)のない高効率な全反射集光光学系および、テンダーX線から硬X線まで対応可能な高速積分型X線画像検出器CITIUS(注5)を組み合わせることで、集光ビーム位置を変えることなくエネルギーを連続的に掃引しながら測定を実施することが可能となりました。これにより、従来困難であったテンダーX線と硬X線領域をまたいだX線タイコグラフィ測定を初めて実現しました。実証実験として硫酸カルシウム試料に対し元素吸収端近傍でのエネルギー走査を行い、ナノメートル(nm、1 nmは10億分の1 m)スケールでの構造と化学状態の同時可視化に成功しました。この成果は、電池材料、触媒材料をはじめとする高度な機能性材料のナノスケール解析と開発を加速するものとして期待されます。

本研究成果は、2025年11月7日に国際結晶学連合の学術誌 IUCrJ にオンライン掲載されました。

研究の背景

ナノメートルスケールで物質の構造を高精度に可視化することは、エネルギー材料や生物学、環境分野における革新的な技術開発に不可欠です。中でもX線タイコグラフィは、非破壊で高解像な観察が可能な手法として注目を集めています。一方で、X線エネルギーを変化させながら高空間分解能で構造と化学状態を可視化する「X線スペクトロタイコグラフィ」は、従来の光学系では色収差や集光位置のズレにより、テンダーX線領域では困難とされてきました。また、テンダーX線に対応した高速で高ダイナミックレンジの画像検出器の不足も、観察精度の限界要因でした。

今回の取り組み

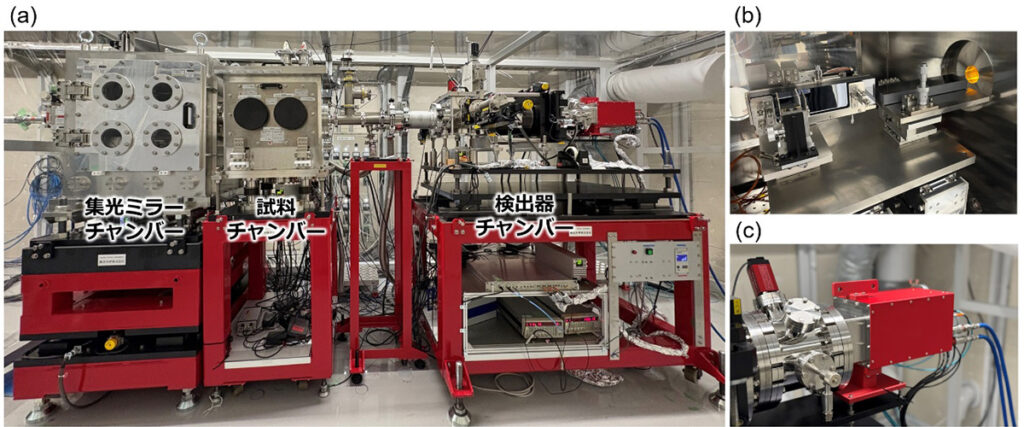

本研究では、先端的なX線集光ミラー、高速積分型X線画像検出器「CITIUS(シティウス)」を活用し、テンダーX線から硬X線までの広いエネルギー範囲に対応する高分解能X線タイコグラフィ装置を開発しました(図1)。X線集光ミラーは色収差・コマ収差のないAdvanced Kirkpatrick-Baezミラーであり、X線エネルギーを変更してもビームの集光位置が変化せず、測定中の再調整が不要となりました。また、CITIUSは1 ms以下の高速フレームレートと高感度・広ダイナミックレンジを兼ね備えており、従来の検出器では難しかったテンダーX線領域での微弱なX線信号の取得や、エネルギーをまたいだ連続測定にも威力を発揮しました。

図1. 広帯域X線対応タイコグラフィ装置の外観

(a)装置全体、(b)Advanced Kirkpatrick-Baezミラー、(c)CITIUS 検出器。

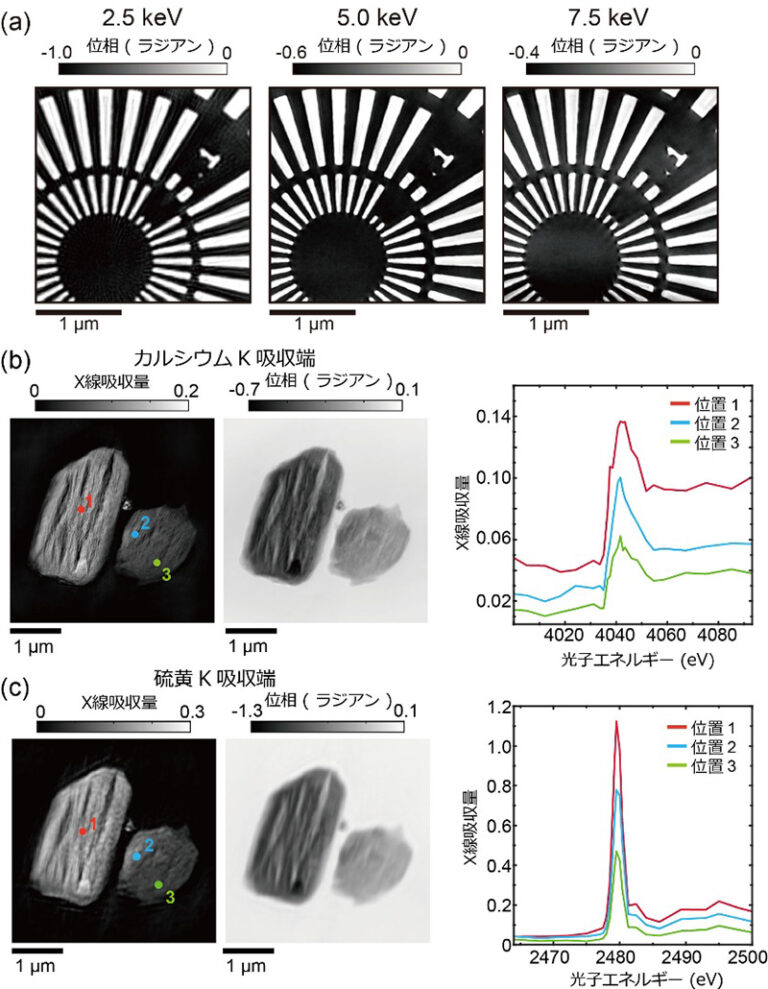

図2. 本装置を用いて得られた試料像およびX線吸収スペクトル

(a)分解能を評価するためのテスト試料。2.5 keVで38.7 nm、5.0 keVで13.4 nm、7.5keVで16.1 nmの分解能が得られた。

(b,c) 硫酸カルシウム粒子の(b)カルシウムK吸収端および(c)硫黄K吸収端でのX線吸収像、位相像、位置1,2,3におけるX線吸収スペクトル。

本装置をNanoTerasuのビームラインBL10Uに設置し、テスト試料の測定を行ったところ、2.5 keVで38.7 nm、5.0 keVで13.4 nm、7.5keVで16.1 nmの分解能が得られました。また、硫酸カルシウム試料のカルシウムおよび硫黄のK吸収端付近でのナノメートルスケールでの像再生および数十nmスケールのX線吸収スペクトルの取得に成功しました(図2)。

今後の展開

今回の成果は、多元素材料における局所構造と化学状態を“3次元空間+エネルギー”で同時に可視化するための強力な技術基盤となります。今後は、電池材料、金属合金、触媒などの産業応用材料を対象に、さらに高分解能・高安定性を追求したX線スペクトロタイコグラフィの展開を目指し、マテリアルDXやグリーントランスフォーメーションに資する分析手法としての活用が期待されます。また、CITIUSの高速性を活かした時間分解測定や、将来的には“時空間+エネルギー”の4次元イメージングへの応用も視野に入れており、X線による可視化の新たな可能性を切り拓いていきます。

謝辞

本研究は、科学研究費助成事業特別推進研究(JP23H05403研究代表者:高橋幸生)による助成を受けて行われました。NanoTerasu の加速器およびBL10Uの光源光学系の整備にご尽力された量子科学技術研究開発機構、光科学イノベーションセンターの皆様に感謝申し上げます。さらに、検出器の立ち上げにご支援いただいた理化学研究所放射光科学センターの次世代検出器開発チームの皆様にも感謝申し上げます。

用語説明

注1.テンダーX線・硬X線:X線はそのエネルギーに応じて「軟X線」「テンダーX線」「硬X線」に分類される。テンダーX線はおおよそ2〜5 keV程度のエネルギー領域にあり、硬X線は5 keV以上の高エネルギー領域にある。

注2.X線タイコグラフィ:コヒーレントX線回折イメージングの手法のうちの一つ。試料にコヒーレントX線を照射する際、試料面上でX線照射領域が一部重複するように試料を二次元走査し、各走査点において回折強度パターンを取得する。得られた複数の回折強度パターンに対して位相回復計算を実行することで、一枚の試料像を取得する。

注3.NanoTerasu:宮城県仙台市 東北大学青葉山新キャンパス内にて整備が進められ、2024年4月に稼働を開始した中型放射光施設。国の主体機関である国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(QST)と一般財団法人光科学イノベーションセンター(PhoSIC)を代表機関とする宮城県、仙台市、国立大学法人東北大学、一般社団法人東北経済連合会からなる地域パートナーで構成され、費用負担も含めた役割分担の元で整備が進められている。

注4.色収差・コマ収差:色収差は、レンズや集光光学系において、波長によって屈折率や反射条件が異なるため、異なるエネルギー(波長)のX線が異なる位置に集光される現象。これにより、エネルギーを変えると焦点がずれてしまう。コマ収差はレンズや鏡の中心から外れた光線が、像面上で尾を引いたような形に像を結ぶ現象。

注5.高速積分型X線画像検出器CITIUS:理化学研究所らが開発した、高フレームレートと高ダイナミックレンジを兼ね備えた次世代のX線画像検出器システム。

論文情報

“Broadband high-resolution X-ray ptychography system spanning tender to hard X-ray regimes”

Yuhei Sasaki*, Nozomu Ishiguro, Masaki Abe, Shuntaro Takazawa, Hideshi Uematsu, Naru Okawa, Fusae Kaneko and Yukio Takahashi*

*責任著者:東北大学国際放射光イノベーション・スマート研究センター 大学院生 佐々木雄平、教授 高橋幸生

IUCrJ

DOI:10.1107/S2052252525009236

問い合わせ先

(研究に関すること)

東北大学国際放射光イノベーション・スマート研究センター

教授 高橋幸生

TEL: 022-217-5166

Email: ytakahashi*tohoku.jp(*を@に置き換えてください)

(報道に関すること)

東北大学多元物質科学研究所 広報情報室

TEL: 022-217-5198

Email: press.tagen*grp.tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)